「あぁ、終わってしまったんだな」

第13話「その執事、潜航」を見終えた瞬間、ふと心にそんな声が響きました。

『黒執事 -緑の魔女編-』は、ただのファンタジーやホラーにとどまらず、“死”と“国家”、そして“少女の自立”という濃密なテーマをしっかりと描ききった作品でした。

その最終話では――

物語の影に静かに潜んでいた「葬儀屋」が現れ、死の気配が物語を覆いはじめます。そして、誰もが息をのむ“王の策略”が明かされるなか、物語は次なる章――「青の教団編」へと、見事につながっていくのです。

この記事では、そんな最終話が私たちに残した余韻とメッセージを、いつものように「感情」「構造」「社会」の3つの視点から、ゆっくりと言葉にしていきます。

きっとあなたも、こう思ったはずです。

「この物語は、終わってなどいない」と。

緑の魔女編の結末と物語構造:呪いから戦争への転換

緑の魔女編の冒頭は、“人狼の森”といういかにも幻想的でホラー色の強い舞台から始まりました。

けれど最終話を迎えた今、振り返ってみるとこの章は

「呪いの物語」ではなく、「戦争の物語」だったと気づかされます。

ジークリンデが作り出したのは、魔法ではなく科学。

サリヴァンが完成させた毒ガス“サリン”は、フィクションの中で扱われるにはあまりに生々しく、私たちが現実で知る大量破壊兵器の恐怖そのものでした。

つまりこの物語は、序盤こそ幻想世界に見えていても、物語の重心を「人の恐怖」から「国家の暴力」へと静かにスライドさせていたのです。

そしてその“構造の転換”は、あのヴィクトリア女王の決断によって決定的なものとなります。

毒ガスを王政の武器として利用するという発言は、魔法の呪いよりも恐ろしい「現実の政治」をまざまざと突きつけてきました。

物語の構造が、幻想から現実へ。

ファンタジーから戦争の予兆へ。

その変質に気づいたとき、視聴者はきっとこう思ったはずです。

「黒執事って、こんなに怖い物語だったんだ」と。

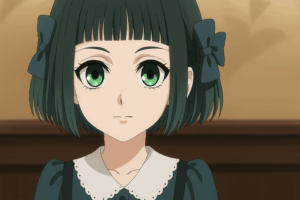

ジークリンデ・サリヴァンの成長と髪型の意味:少女から研究者へ

緑の魔女編のヒロイン、ジークリンデ・サリヴァン。

その存在は、物語全体の“心臓”とも言えるほどに大きな意味を持っていました。

そして13話――彼女が髪を切った瞬間、視聴者は誰もがハッとしたはずです。

あの髪型の変化は、ただのキャラクターデザインのアップデートではありません。

それは、ジークリンデが「少女」から「自分の意思で歩く女性」へと変わったことを静かに、でも確実に伝えていました。

これまで彼女は、村の“魔女”として祀られ、知識の力を利用され、王政に巻き込まれてきた存在でした。

でも今、自分の研究が「人を殺すため」に使われる現実と正面から向き合い、「それでも自分で選ぶ」と決断したのです。

その意志の強さは、新たに切りそろえられたボブカットに宿っています。

「これは私の頭脳。私の人生。私が責任を持つ」

そんな無言のメッセージを、あのヘアスタイルは雄弁に語っていました。

アニメのキャラクターが髪を切る――それは、ある種の“別れ”であり、“再出発”のサインです。

サリヴァンという少女は、自らの才能と罪を抱えたまま、新しい世界へと一歩を踏み出しました。

そしてその旅立ちは、どこか儚く、でもとても強かった。

きっとあの瞬間、彼女は“黒執事”という物語の中で、誰よりも人間らしかったのだと思います。

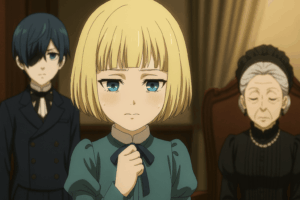

王権と科学:ヴィクトリア女王の謁見に宿る緊張感

最終話で強く胸に残るのは、やはりヴィクトリア女王との“謁見シーン”です。

サリヴァンは緊張のあまり、手が小刻みに震える描写が強調されました。それは、ただの儀礼ではない、王と科学の接点に立つ少女の覚悟を表していました。

ヴィクトリア女王はあえて穏やかに振る舞いながら、サリヴァンとシエルのやり取りを注意深く見守ります。

セバスチャンによる“淑女レッスン”もあり、これはただの形式ではありません。粗野な研究者を王にふさわしい存在へと変えるための、国家的テストでもあったのです。

この場面は、単なる研究の承認ではなく、国家が個人の知識や技術を選び取り、取り込もうとする心理戦でもありました。サリヴァンの震える手は、国家の意思に触れる少女の“緊張と覚悟”を、無言で語っています。

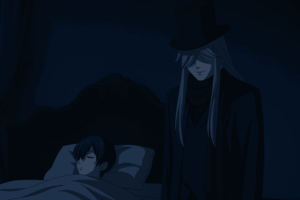

葬儀屋(アンダーテイカー)の登場が示すもの:死と血縁の気配

静かな夜、シエルの枕元にそっと現れたひとつの影。

あの“彼”がラストシーンに姿を現したとき、画面がまるで一気に冷えたような、そんな空気が漂いました。

そう――葬儀屋(アンダーテイカー)です。

彼は何も語らず、何も壊さず、ただ静かにその場に立つだけ。

でもその佇まいには、明らかに「死」の気配と、どこか“血のつながり”を感じさせる雰囲気がありました。

なぜこのタイミングで?

なぜ彼が、今、そこにいるのか――

答えは明かされないまま、物語は終幕を迎えます。

けれど、この静かな訪問が、どこか次の章の扉をそっと開けるような気配を残していったのは間違いありません。

観る者の背筋をぞわりとさせるこの余韻こそ、『黒執事』という作品の恐ろしさであり、美しさでもあるのです。

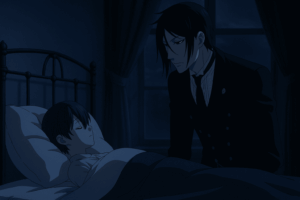

青の教団編への伏線:不穏な終幕が意味するもの

エンディングが近づくにつれ、物語には少しずつ、“何かがおかしい”という不穏さが立ち込めていきました。

毒ガスの件が一応の決着を迎え、村も平和を取り戻したように見える中で、ふとしたシーンのひとつひとつが、「この物語は終わっていない」とささやいているようでした。

特に印象的だったのは、悪夢にうなされるシエルを起こしにきたセバスチャンの姿です。

シエルはまだ寝たままで、そのそばにセバスチャンが静かに控えています。

そのひとつのカットが、ただの“執事の姿”ではなく、“主人を守る者としての強い覚悟”を感じさせました。

そこに重なるように、夜の闇のなかに現れたあの“誰かの影”。

正体は明言されずとも、この演出が次なる展開の“予兆”であることは間違いないと、視聴者なら誰しも直感したはずです。

これは物語が終わったのではなく、“より深い領域”に突入していくその瞬間。

まるで、地表の物語が終わった直後に、地下の迷宮の入り口がぽっかりと開くような、そんな感覚でした。

“青の教団”という言葉は、まだ劇中では語られていません。

でも、あの静かな終わり方は、明らかに「次」を見据えた構成になっていたのです。

物語の表面が静かになればなるほど、その下で何かが動き出している――

そんな黒執事特有の“沈黙の予告編”が、見事に効いたラストでした。

【黒執事 緑の魔女編】13話まとめ:構造と感情の両立、その余韻

『黒執事 -緑の魔女編-』第13話「その執事、潜航」は、派手なアクションも劇的な展開も控えめでした。

でもだからこそ、“物語の奥行き”と“キャラクターの静かな決意”がひとつひとつ丁寧に描かれていました。

ジークリンデ・サリヴァンの旅立ち、ヴィクトリア女王との静かな謁見、

そして葬儀屋の不意な登場が残す死の気配――

どれもが「完結」ではなく、「これから物語が深く潜っていく」ことを示していたように思います。

この最終話は、感情のカタルシスではなく、構造としての緊張感を軸にして視聴者の心に爪痕を残していきました。

だからこそ、終わったあとに残るのはスッキリとした満足感ではなく、

「この静けさの裏で、何かが始まっている」という予感なのです。

『黒執事』という作品は、ただの主従バトルものではありません。

いつだって、その奥にある社会、歴史、倫理、そして人の感情を描き続けてきました。

その誠実さと静かな熱量を、この最終話はしっかりと受け継いでいた――

わたしはそう感じています。

だからこそ、この物語が“どこに向かっていくのか”を、これからも目を離さず見つめていたい。

次の章へ続くその一歩を、この“余韻”の中でしっかりと受け取って。

コメント