ちょっと不思議で、でもどこか優しい──そんなタコピーの姿に、気づけば心を奪われていた人も多いはず。だけどその“優しさ”の裏側には、驚くほど重い「罪」と「赦し」の物語が隠れています。

この記事では、「タコピーの正体」、「ハッピー星人の掟」、そして「禁断のハッピー道具」という三つの視点から、この作品の核心を読み解いていきます。

あなたが涙を流した理由──その感情に、そっと言葉を与えてみませんか?

タコピーの正体とは?

タコピーは、“ハッピー星”からやってきた宇宙人です。愛らしい見た目に反して、その存在には「罪」と「祈り」が宿っています。

彼が届けようとした“ハッピー”は、どこかずれていて、少し怖くて、それでもどこまでも真剣でした。

ただのマスコットではない「語り部」

物語の冒頭では、タコピーは地球の文化も人間の感情もよくわかっていません。ただ、困っている子どもを見つけて、にこにこと「ハッピーにしてあげるよ〜」と近づいてくる。

この姿はまるで、幼いころに読み聞かされた絵本の中のキャラクターのよう。でも、その“やさしさ”は、人間の複雑な感情を受け止めるには、あまりに脆弱でした。

タコピーが抱えていた“原罪”

作中で明かされる衝撃の事実──タコピーはかつて別の星で「道具を乱用し、誰かを傷つけた」過去を持っていました。

その過ちを悔やみ、反省し、次こそは“正しく”ハッピーを届けようとしていたのです。

でもそれは、「罪を抱えたまま、もう一度救いを願う存在」だったということ。

つまりタコピーは、純粋な“ヒーロー”ではなく、“贖罪者”なのです。

なぜ彼の救いは失敗し続けるのか

タコピーの行動は、常に「相手のため」を思ってのこと。でも、その“思いやり”は、人間の感情の機微を飛び越えてしまっていた。

だからこそ、道具で無理やり仲直りさせたり、時間を巻き戻したりと、結果だけを変えようとする。

その度に、タコピーは「人を救うには、相手の気持ちに寄り添う必要がある」と、少しずつ学んでいくのです。

ハッピー星人の掟とは?

タコピーが度々つぶやく「使っちゃダメなんだ〜」という言葉。それは、単なる忠告ではありません。

そこには「やさしさを扱うことの難しさ」が詰まっていました。

掟とは、“責任の線引き”である

ハッピー星人には「道具を自分では使わない」「相手の意志を超えて介入しない」といった厳格なルールがあります。

これは、強力な道具を持つ彼らが“加害者”にならないための倫理的ガイドラインなのです。

なぜその掟が必要だったのか?

作中では語られませんが、背景には「過去に道具を悪用し、大きな悲劇を起こした」出来事があると考えられます。

つまり、“善意”が“暴力”に転じる可能性を、彼らは痛いほど理解していた。

だからこそ、タコピーが地球で道具を使うたびに「掟破り」の重みが物語にのしかかってくる。

掟を破ってでも“救いたい”という衝動

それでもタコピーは、何度も道具を使ってしまいます。

それは「ルールを守る」よりも、「目の前の子どもを救いたい」という想いが勝ってしまうから。

この葛藤が、物語全体のエモーショナルな軸を支えています。

優しさを実行するには、覚悟がいる。

それを教えてくれたのが、この“掟”だったのです。

禁断のハッピー道具一覧

タコピーが地球に持ち込んだハッピー道具たちは、一見すると「夢のような便利アイテム」です。

でも、その機能の裏には、「感情をすっ飛ばして“結果”だけを変えてしまう」怖さが潜んでいました。

ここでは、作中に登場する全7種のハッピー道具を、それぞれの意味と共にひとつひとつ掘り下げていきます。

仲直りリボン

喧嘩した相手に巻くだけで、強制的に「仲直り」させるリボン。

──それって本当に“優しさ”なんでしょうか?

この道具は、「仲直り」という“結果”だけを押しつけてしまう。相手の気持ちも、傷も、言葉も飛ばしてしまう。その構造が、しずかとまりなの関係性を逆に壊してしまいました。

「争いを止めるための道具」が、“心の距離”を無視してしまう。 それが、最初の“原罪”でもありました。

ハッピーカメラ

撮影ボタンを押した瞬間の時間に「戻る」ことができる、タイムリープ道具。

タコピーはこのカメラで、過去をやり直し、まりなやしずかを救おうとします。

でもそれは、“今この瞬間”の現実から逃げ続けることでもあった。

何度もやり直すことで、むしろ現実から乖離していく──「過去を修正する」ことの甘さと怖さを、この道具は突きつけてきます。

へんしんパレット

相手の姿に「変身」できるパレット。

たとえば、“母親のふりをして”子どもを励ますこともできる。でもそれって、ほんとうに“救い”でしょうか?

この道具の本質は、「なりたい自分になれる」ことではなく、「偽りの関係」を成立させてしまう力にあります。

“本物”の愛情や言葉がないままに、見た目だけで絆を演出する。それは関係の「空虚さ」と直結しているのです。

花ピン

つけた相手の感情が、花の色として見えるようになるピン。

一見、便利で優しそうな道具。でも、「相手の気持ちを“色”で判断してしまう」という危険性も孕んでいます。

感情は、グラデーションでできています。だけどこの道具は、花の色という“単純なコード”にすべてを還元してしまう。

つまり、「本当の気持ち」に向き合う機会を奪ってしまう道具なんです。

パタパタつばさ

空を自由に飛び回れる、夢のような“つばさ”。

でもこの道具が象徴しているのは「現実逃避」です。

しずかが空へ飛び上がるシーン。それは一瞬の“解放”のようでありながら、足元にある問題から目をそらしてしまう演出でもありました。

「逃げられること」が救いに見える──でも、その先にはどんな未来が待っているのか?

ミテミテぼうし

かぶると“みんなの注目を集められる”帽子。

目立ちたい、認められたい、愛されたい──そんな承認欲求を叶えてくれる道具です。

だけど、「注目されること」と「理解されること」は違います。

しずかの孤独を“ミテミテぼうし”が満たせなかったのは、「見てほしい気持ち」を、ただの視線だけで埋めようとしたから。この道具は、そんな承認の“すれ違い”を象徴していました。

オハナシえんぴつ

この鉛筆で描いた物語は、そのまま現実になる。

つまり、「自分が望む通りの世界を作り出せる」という、究極のハッピー道具。

でもそれは、“自分に都合のいい世界”を押しつけることでもある。

「物語を創ることは、誰かの現実を塗り替えてしまうこと」

この道具は、「創作」と「支配」の境界線を問う、恐ろしくも魅力的な存在でした。

こうして見ると、タコピーの持っていた道具たちは、どれも「やさしさ」から始まっています。

でもその“やさしさ”が、誰かの心を無視したとき──それはただの押しつけになってしまう。

私たちがこの物語に涙するのは、「善意」が「悲劇」に変わる瞬間を、丁寧に描いてくれたからなのかもしれません。

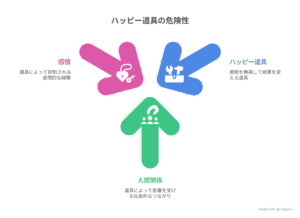

道具と感情の関係性

『タコピーの原罪』が私たちに投げかけてくるのは、ただの「かわいそう」ではありません。

むしろこの物語は、「やさしさとは何か?」「人を救うとは何か?」という問いを、私たち自身に突きつけてくるのです。

“道具”が象徴するもの

タコピーの道具は、すべて「問題を解決するための近道」として提示されます。

ケンカを止める、過去をやり直す、飛んで逃げる……。

でもそれらは、「感情」と「対話」をすっ飛ばす行為でもあります。

つまりこの物語は、「便利な力」に頼ったときに失われる“人間性”を描いているのです。

しずかとタコピーの変化が示すもの

タコピーは最初、困っている子を「道具」で救おうとします。

けれど物語が進むにつれ、彼は「救うには、ただ“そばにいる”ことの方が大切かもしれない」と気づいていく。

一方で、しずかもまた「誰にも助けを求められなかった自分」が、タコピーの存在を通じて“誰かを頼ってもいい”と受け入れられるようになります。

この関係性の変化は、道具を“使う”ことから、“感情を交わす”ことへの構造的転換。

まさにこの物語の核心は、「物語の外側」にまで届く感情の伝播にあるのです。

まとめ ― タコピーの“原罪”がくれたもの

タコピーは、道具で誰かを救おうとして、何度も失敗します。

でもそれでも、諦めませんでした。

むしろ、失敗するたびに少しずつ、「どうすれば相手の気持ちに寄り添えるのか」を学び取っていった。

贖罪ではなく、祈りの物語

この作品のラストは、救済というよりも「祈り」に近い静けさをまとっています。

誰も完璧には救われない。けれど、誰かの“気持ち”を知ろうとするその行為こそが、「罪を越える力」になる。

それを描いたのが、『タコピーの原罪』という作品でした。

あなた自身の“ハッピー道具”とは?

私たちもまた、日常の中で誰かに「こうした方がいいよ」と言ったり、「代わりにやってあげる」と手を差し伸べたりすることがあります。

でもその優しさは、相手の気持ちをすっ飛ばしていないでしょうか?

「その人がどう感じるか」という視点がなければ、それはただの押しつけになってしまうかもしれません。

だからこそ最後に、こんな問いをあなたに手渡したい。

「あなたが持っている“ハッピー道具”は、本当に誰かを幸せにしているだろうか?」

その問いに向き合うことが、私たち読者自身にとっての“救い返し”になるのかもしれません。

コメント