「あの作品、読んだ?」

そう聞かれて、「うん……」とだけ返す。

それ以上、言葉が出てこない。

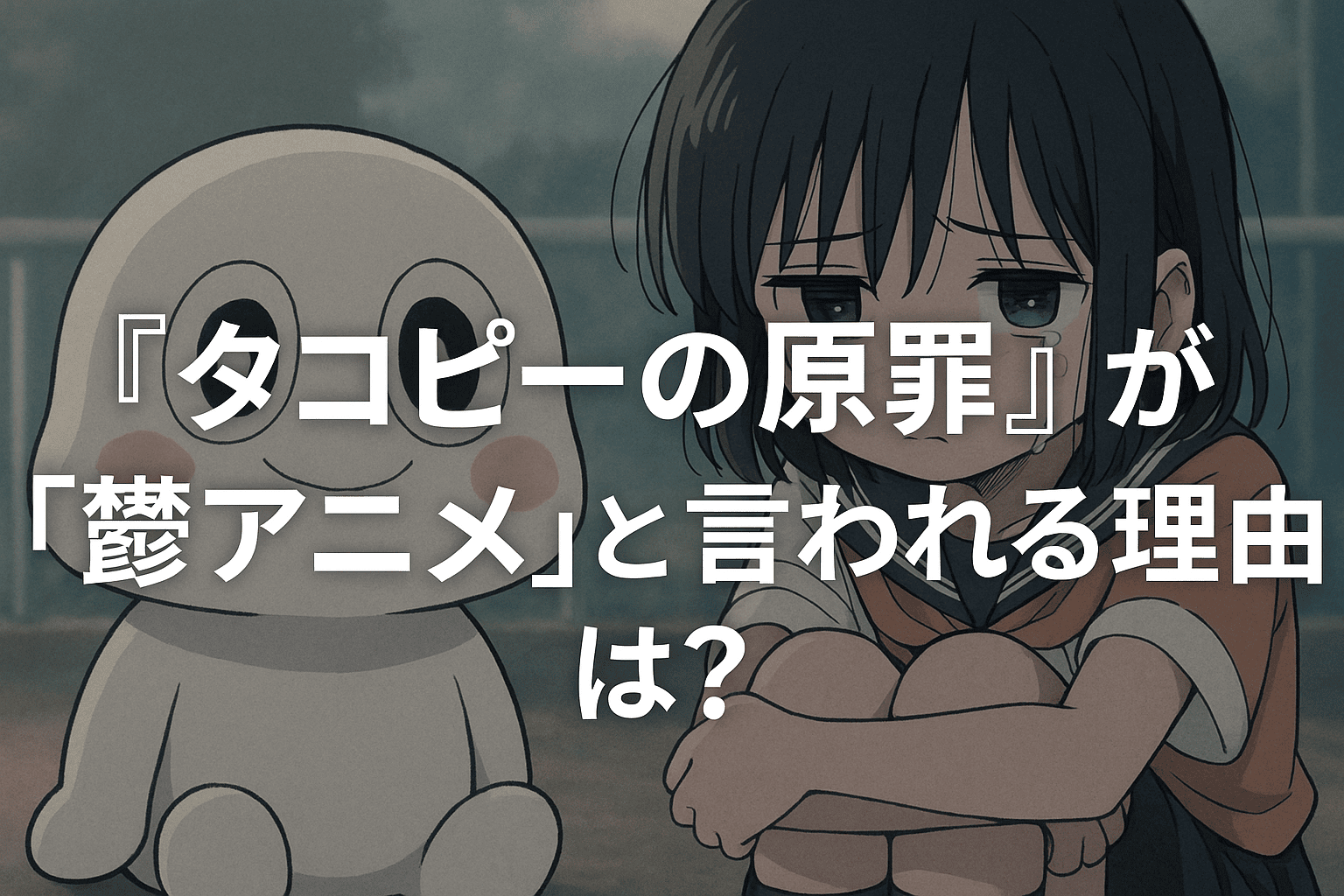

『タコピーの原罪』は、読み終えたあと、胸の奥に何かが沈んで動かなくなるような物語だ。

見た目はかわいらしい。

レトロな宇宙人キャラに、ポップな世界観。

それなのに、気づけば心がどこまでも重くなっている。

なぜ、こんなにも苦しくなるのか。

なぜ、「鬱アニメ」と言われるのか。

それは、ただ残酷な展開があるからではない。

読者の心を深く抉るような、“構造そのものの罠”が仕組まれているからだ。

本記事では、その「言葉にならなかった感情」に寄り添いながら、

『タコピーの原罪』が心を離れない理由を、3つの視点からひもといていく。

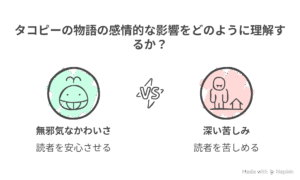

ギャップの衝撃──「かわいい」が「怖い」に変わる瞬間

最初に映像を見たとき、多くの人は「かわいい」と思ったはずです。

丸くて、ふわふわしてて、どこか昭和の空気をまとった宇宙人──それがタコピー。

言葉づかいもどこかのんきで、「しずかちゃんをハッピーにするっピ!」なんて、善意のかたまりのような存在に見える。

でも、その“かわいさ”は、物語のもっとも危険な装置だった。

タコピーは「悪気がない」からこそ怖い。

彼の持っている未来道具は、どれも子どもの「困った」を解決する夢のアイテム。でもその使い方が間違えば──誰かの人生を、簡単に壊してしまう。

読者は、タコピーの明るさに安心し、無意識に「これはいい話なんだ」と信じる。

だからこそ、ほんの一瞬の暗転で、感情が一気に奈落へ落とされる。

その落差は、ただ“怖い”だけじゃない。

「かわいいのに、こんなことが起きるの?」という、心の深い場所にある拒絶反応を引き出してくる。

この仕掛けは、作品のテーマとも深く結びついている。

タコピーの純粋さは、しずかちゃんの抱える現実の「汚さ」と常にすれ違う。

善意が救いにならない世界で、どうやって他者と関われるのか──その問いが、読者の中に投げ込まれる。

だから私たちは、かわいいキャラを見ているのに、心が苦しくなる。

笑っていたはずなのに、気づけば涙がこぼれている。

それが、『タコピーの原罪』が“鬱”と呼ばれる理由のひとつ──

「感情の揺さぶり方が、あまりに巧妙すぎる」からだ。

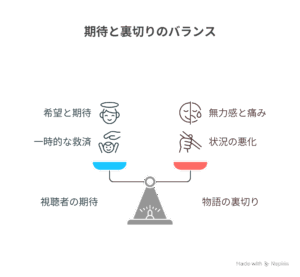

希望の裏切り──「救えるはずだった」構造トラップ

アニメの中で、「きっとタコピーがなんとかしてくれる」と思わせる瞬間が何度も訪れます。

しずかちゃんが泣いている。

子どもたちが涙をこぼしている。

そのたびに、タコピーは未来道具を取り出し、「大丈夫っピ!」と笑いかけます。

しかし、その“道具”は万能ではない。

一時的にでも救われたと思った瞬間、決定的に壊れ、逆に状況を悪化させる。

視聴者はそこに、一種の“物語の約束”を読み取ります。

「主人公が救えば、世界(子供たち)はハッピーになる」という希望。しかしその期待は、幾度も繰り返し裏切られる。

例えば、しずかちゃんが再び笑顔を取り戻したと思った矢先、タコピーが別のトラブルを引き起こす──その瞬間、信じたくて信じていた心が、粉々に砕けてしまう。

この構造の怖さは、単なるサプライズとは違います。

- 期待の提示 → 裏切りの繰り返し:視聴者の心の高まりを「救いなし」でひたすら奪い取る。

- 希望を信じた自分への問い:「なんで信じちゃったんだろう?」と自己責任のように思わせる。

- 救いの森に導いたと思ったら、むしろ迷宮だった:物語が「希望」自体を罠に変える。

その結果、視聴者はタコピーに“救い”を期待しながらも、同時にそのたびに心を折られていく。

この“構造トラップ”が、視聴者の中に深い無力感と裏切られた痛みを残す。まさに、「救えるはずだったのに、救われなかった」という罪悪感そのものです。

喪失のリアル──キャラの痛みが、まるで“自分のこと”のように刺さる

『タコピーの原罪』の中で、もっとも心に残るのは、タコピーでも未来道具でもなく──

「子どもたちが感じている痛みのリアルさ」です。

しずかちゃんの家には、誰もいない。

母親は帰ってこない。父親は別の家庭を持ち、家庭内にあったはずの“安心”は、とっくに消えてしまっている。

でも彼女は、「それが当たり前」と言わんばかりに、何も言わずに生きている。

その姿は、フィクションのキャラクターであるはずなのに、どこか“あのときの自分”や“身近な誰か”に重なって見えてしまう。

タコピーが救えないのは、ただ物語の都合ではなく、「現実にあるどうしようもなさ」に直面しているからです。

そして物語が進むにつれて、読者はしずかちゃんだけでなく、まりなや他の子どもたちの“傷”にも向き合わされていく。

暴力、孤独、無視、すれ違い、後悔。

そのすべてが、誰かの過去を確実に刺してくる。

「こんな経験、自分にもあったかもしれない」

そう思った瞬間に、物語は“他人事”ではなくなります。

アニメとしてのリアリティは、現実よりも時に現実的で。

キャラが泣くとき、私たちも一緒に泣いている。

そしてそれが、まさに『タコピーの原罪』が“鬱アニメ”と語られる最後の理由。

喪失のリアルさが、私たち自身の心の痛みとつながってしまうから。

まとめ──“鬱”のその先に、残るもの

『タコピーの原罪』が「鬱アニメ」と言われる理由は、ただショッキングな展開や重たいテーマがあるからではありません。

かわいいキャラに心を許した瞬間に、感情が突き落とされる──ギャップの衝撃。

「救われるはず」と信じさせたうえで、何度も裏切られる──構造的な希望のトラップ。

そして、キャラクターたちの痛みが、いつの間にか自分の記憶とつながってしまう──喪失のリアル。

この3つの構造が絡み合い、視聴者の心の深層に静かに、しかし確実に爪痕を残していきます。

『タコピーの原罪』は、ハッピーエンドではありません。

誰も完璧に救われないし、何かが“うまくいった”とは到底言えない。

でも──

私たちはこの作品を通して、「誰かの痛みを見つめること」「無力さを共有すること」、そして「それでも祈ること」の大切さを学ぶのです。

だからこそ、苦しくても、忘れられない。

それが、“鬱”と呼ばれる作品の本質なのだと思います。

コメント