「その執事、不詳」と題された第11話は、“緑の魔女編”の終盤を飾るにふさわしい、感情と構造が絡み合う濃密な回でした。

中でもヴォルフラムの「涙」、サリヴァンの「選択」は、視聴者の心に強烈な印象を残し、物語の転機として深く刺さるものがありました。

この記事では、第11話の見どころと感情の深層、構造的演出、そして“今”の私たちに響く理由を徹底的に紐解いていきます。

ヴォルフラムの涙と愛|“護る”ことの覚悟と切なさ

今回の第11話で、もっとも心を震わせたのは──ヴォルフラムの涙でした。

言葉では多くを語らない彼が、サリヴァンのために感情を押し殺し、あの場に残る決断をする。

それは単なる自己犠牲ではありません。

彼の中にある「誰かを守りたい」という強い想いが、ようやく形になった瞬間だったのです。

物語序盤で描かれていたのは、鉄面皮で規律を重んじる“番犬”のような彼の姿でした。

しかし物語が進むにつれ、ヴォルフラムは次第に“心の揺らぎ”を見せていきます。

ジークリンデ──サリヴァンに出会ってから、彼の世界は少しずつ色づいていった。

そして今回、それが涙という形で結晶したのです。

この涙は、感傷ではありません。

それは「守りたい人がいる」という、自分の“存在意義”を見つけた男の、誓いでした。

視聴者の多くが、この場面に胸を打たれたのは、

ヴォルフラムというキャラクターが、“愛されたい”ではなく“愛したい”という感情に辿りついたからだと思います。

誰にも知られず、報われることもないかもしれない。

それでも、自分の役割として相手の未来を守ると決めた彼の姿には、静かな強さが宿っていました。

彼の涙は、悲しみではなく、

“想いを貫いた証”として、画面越しにも温度を感じさせるものでした。

そこにこそ、このエピソードの感情的核があったのだと、私は思います。

サリヴァンの選択と成長|“魔女”から“未来を選ぶ者”へ

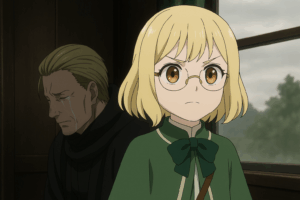

第11話は、サリヴァンという少女の“卒業”でもありました。

“緑の魔女”と呼ばれていた頃の彼女は、知識にすがり、閉ざされた世界で守られる存在でした。

けれど今、彼女は自らの意志で、「外の世界に向かって歩く」という選択をしたのです。

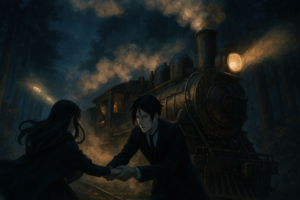

感情の面でも印象的だったのは、ヴォルフラムを許した場面です。

怒りや裏切りをぶつけることもできたはずなのに、彼女はその感情を受け止めた上で、

「一緒に逃げよう」と手を差し伸べた。

この行動は、単なる寛容さではなく、“理解した者”だけが持てる強さの表れだと感じます。

“魔女”とは、もともと知識を持った女性を指す言葉でもあります。

でもこの回のサリヴァンは、その知識に閉じこもるのではなく、

それを人とつながる力に変えた。

だからこそ、あの機関車の中で彼女が放った言葉には、知性と感情が同居するような深みがあったのです。

そして何より大きかったのは、彼女が自分の“居場所”を自分で選んだという事実。

大人たちに従うのでもなく、過去に縛られるのでもなく。

あの瞬間、サリヴァンは“魔女”ではなく、一人の未来を選ぶ人間として描かれていた──

それが、視聴者の胸を打った所以ではないでしょうか。

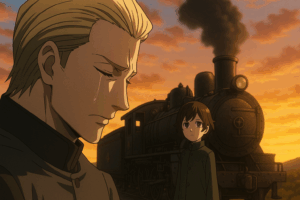

鉄道脱出の緊迫感|スチームと鼓動が重なる瞬間

物語のクライマックスに用意されたのは、蒸気機関車による逃走劇。

静かな森とスチームの音、サーチライトの明滅、列車の振動──

そのすべてが視聴者の鼓動とシンクロするような演出で、逃走の一部始終をリアルに描き出していました。

敵の包囲網をかいくぐりながら、時間との競争のように繰り広げられる展開。

この場面で印象的なのは、ただの“逃げ”ではなく、「誰かのために進む」決断が交差する場であるということです。

ヴォルフラムが追撃する兵士を銃で制圧した場面は、

ただ“逃げる”ためではありません。

そこにはサリヴァンに未来を託す、強い覚悟がありました。

彼は、己の役割を全うすることで、

サリヴァンの未来への道を守ろうとしたのです。

対照的に、セバスチャンは圧倒的な戦闘能力を見せながらも、どこまでも冷静で効率的。

この対比が、かえってヴォルフラムの不器用な人間らしさを際立たせていました。

“強さ”のあり方には、こんなにも多様性がある──

そんな気づきも、視聴者の感情に静かに触れていたのではないでしょうか。

そして、何よりも象徴的だったのは、夜の暗闇を走る列車の中で、それでも前を向いて進もうとする人々の姿。

不安も葛藤もある中で、それでも進まなくてはならない。

その“鼓動”が、スチームのリズムと重なった時、このシーンはただのアクションではなく「祈りのような逃走劇」へと昇華していたのです。

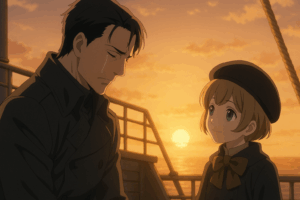

構造分析|夜明けは誰のために? 視覚演出の巧妙さ

第11話の構成は、「夜」から「朝」へという時間軸と感情のグラデーションが、見事に連動していました。

暗闇の中で進む列車、閉ざされた施設からの脱出、すべての緊張がピークを迎えたその先に差し込んだのは──

“夜明け”という象徴的な光。

この“夜明け”は単なる時間の経過ではありません。

それは登場人物たちがそれぞれの「過去」を乗り越え、「未来」に踏み出す瞬間を表すビジュアルの象徴だったのです。

ヴォルフラムの涙と、サリヴァンの選択、機関車という閉じた空間の中での逃走劇。

それらすべてを包み込むように、夜明けの光が画面を照らしたとき、視聴者の中にも自然と

「終わり」と「始まり」の切り替わりが訪れたのではないでしょうか。

また、色彩設計も秀逸でした。

ヴォルフラムの“モノクロ”の視界が、サリヴァンによって“色”を取り戻す──という象徴性と、

朝焼けのやわらかい色合いが視覚的な救いを演出することで、

物語のラストがただの“終幕”ではなく“光への橋渡し”になっていたのです。

この構成はまさに、「夜の物語」から「朝の物語」へのバトン。

単に事件が収束しただけでなく、新しい章へとつながる予兆を静かに語っていました。

“人狼”と“呪い”の終焉|黒執事が描いた“科学と信仰”の交差点

第11話の核心には、“人狼”という存在と、“呪い”という観念が深く関わっていました。

これは単なるファンタジー要素ではなく、時代や社会の中に存在してきた「説明できないものへの不安」の象徴でもあります。

かつて“魔女”とされた人々は、知識を持ち、常識を超える存在として畏れられ、排除されてきました。

この物語で描かれる“人狼”や“呪い”も同様に、「わからないから怖い」「知らないから封じる」という心理の表れです。

ですが、サリヴァンはそれを知識の力で解析し、向き合おうとした。

彼女が“緑の魔女”としてではなく、一人の少女として

「信じること」と「知ること」の架け橋になっていった姿こそ、このエピソードの大きな転換点でした。

この視点から見れば、黒執事が描いたのは「科学と信仰の対話」とも言えます。

信じたいという気持ちと、理解したいという欲求。

どちらか一方だけでは不完全で、それを両立しようとしたサリヴァンの姿勢には、現代を生きる私たちにも通じる葛藤が投影されています。

“呪い”が解ける、という表現は、“恐れを越えて理解に至る”ということ。

そのプロセスを丁寧に描いた第11話は、単なる展開の一区切りではなく、「恐怖の正体を見つめ直す」という、深く静かな挑戦でもありました。

綾城あおい的・感情批評と社会接続

第11話を通して感じたのは、「報われなくても、それでも想いを貫く」という感情の強さでした。

ヴォルフラムが選んだ道は、誰かに褒められることも、評価されることもないかもしれない。

けれど彼の行動には、それでも誰かの未来を守りたいというひたむきな祈りが込められていた。

この感情は、私たちが日常で経験する「誰にも気づかれないけど、大切にしている想い」と重なります。

例えば、家族のために働くことや、誰かをそっと支えること──

「見返りを求めない優しさ」が、この物語の根底に流れていました。

また、サリヴァンの姿は、現代の若者像とも響き合っています。

決められた役割や期待を背負いながら、

それでも「自分の居場所を、自分で選びたい」と願う。

その感情は、現代の“自分らしく生きたい”という声と、しっかりと接続しています。

“呪い”や“魔女”というワードが飛び交う中で、

この物語が本当に語っていたのは、「理解されないことの痛み」と「それでも前を向く強さ」ではないでしょうか。

フィクションの中にあるからこそ、私たちは“現実では言葉にできない気持ち”を投影できる。

そしてその感情を、誰かのためにもう一度言葉にすること──

それこそが、私がこのレビューで「感情を救い返す」と呼んでいる営みなのです。

まとめ|『黒執事』第11話は“愛”と“赦し”が交差する祈りの回だった

『黒執事 緑の魔女編』第11話は、物語のクライマックスでありながら、

感情、構造、そして社会的テーマのすべてが高密度に交錯する回でした。

ヴォルフラムは、“想いを貫くこと”を通して視聴者の心に強く残り、

サリヴァンは、“選択する勇気”によって、自らの物語を取り戻しました。

どちらの行動も決して派手ではないけれど、心の深い場所を静かに照らす──

そんな温もりのある強さを秘めていたように思います。

構成面でも、「夜明け」へ向かう演出は視覚的にも象徴的にも美しく、

“祈りのような時間”を体感させてくれる仕掛けになっていました。

恐怖を乗り越える勇気、誰かを信じる気持ち、自分自身を肯定する決意──

それらが、すべてこの一話に込められていたのです。

まさに、“救い”の物語。

それはキャラクターにとってだけでなく、

この作品を観ていた私たち自身にも、そっと差し出された小さな灯火だったのではないでしょうか。

物語はいよいよ最終話へと進みます。

この「赦しと希望」のバトンが、どんな結末へとつながっていくのか──

胸を高鳴らせながら、次回を待ちたいと思います。

コメント