いつも通りのギャグで始まったはずなのに、気づけば胸が締めつけられていた──。

そんな“感情の落差”を味わった人は、きっと多いはずです。

2024年春アニメの中でも話題を集める『ウィッチウォッチ』。その11話・12話は、これまでの“ゆるふわ日常”とは打って変わり、視聴者の心を深く抉る“シリアス転換回”となりました。

明かされるケイゴの正体と過去、忍び寄る“付与の魔女”の企み、そしてニコの涙──。

この2話には、「守る」ということの切実さと、「信じる」ということの重みが、魔法というファンタジーを通して痛いほど真っ直ぐに描かれています。

本記事では、この衝撃の2話を“ただの神回”で終わらせないために、感情批評 × 構造分析 × 社会接続の視点で深掘りしていきます。

“なぜ自分は、こんなにも揺さぶられたのか?”

その問いに、そっと言葉で寄り添えたらと思います。

「笑い」の後に訪れる「沈黙」──感情の揺れを読み解く

アニメ『ウィッチウォッチ』の魅力は、なんといっても“軽やかさ”です。

魔女×ギャグという一見ミスマッチな要素を絶妙に掛け合わせ、毎週気楽に楽しめる「安心感」がありました。

けれど、11話・12話では、その“安心”が音を立てて崩れます。

コミカルなやり取りの裏側に潜んでいた「予言」、そして「付与の魔女」の登場。

それはただの敵キャラの出現ではなく、「日常を壊す意志」が本作に本格的に入り込んできた瞬間でした。

とくに、ケイゴが“狼男”であることが明かされたシーン。

彼が持っていた“自分の力で母親の病気を治したい”という優しすぎる願いが、逆に彼を苦しめ、戦う理由にもなっていく──その構図に胸が締めつけられた人は多いでしょう。

X(旧Twitter)でも、「守仁がニコを抱きしめるシーンで泣いた」

「ギャグアニメかと思ったら、こんなにも静かに心に刺さる展開が来るなんて…」

という声が多く見られました。

この2話は、ただ「悲しい話があった」というものではありません。

それまで笑い飛ばしてきた日々の中に、「守るということの苦しさと祈り」が突如差し込まれた。

そのギャップが、私たちを震えさせたのです。

前後編で練られた伏線と構成美

『ウィッチウォッチ』11話と12話は、前後編としてひとつの物語を描いています。

その中で特筆すべきは、ギャグとシリアスを“ただ並べる”のではなく、伏線→謎→回収という物語の基本構造を非常に丁寧に設計している点です。

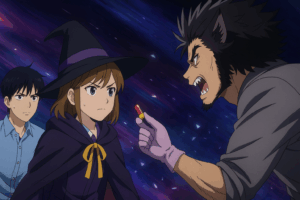

たとえば、11話では“付与の魔女”という新たな敵キャラが登場し、謎の「キャンディ」を使って能力を発動するという展開が描かれます。

ここで出てくる“予言”というワードが、物語の空気を一気に変える鍵となっていて、これまでのギャグ主体の構成とは明らかに異なる重みを持ち始めます。

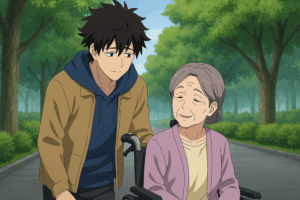

さらに、12話で明かされるケイゴの過去──「母の脚を治したい」という願いを叶えるために“契約”を結んだという背景が語られることで、前話の「狼の能力」の正体が回収されます。

この伏線は、“一人で抱え続けた想い”が力に変わっていたという構造的なカタルシスをもたらしています。

また、ニコたちの戦闘中の“空間が歪む演出”や、魔法の発動とともに変化する視界の見せ方など、演出面でも心理の変化を視覚的に表現しており、感情の流れに寄り添った“映像的構成美”も際立っていました。

このように、前編は「謎を張る」、後編は「感情で回収する」──という設計がなされており、視聴者に“うまく引っかかり、気持ちよく泣かされる”体験を与えているのです。

ケイゴと母の“契約”が映す、現代の家族観

ケイゴの物語は、ファンタジーでありながら、どこか“今”を生きる私たちのリアルな感情に重なります。

なぜ彼は、自分の体を犠牲にしてまで母を救おうとしたのか?

──そこにあったのは、“優しさ”の名を借りた「自己犠牲という形の愛」でした。

母親の脚を治すために“契約”を交わし、代償として狼男の力を手に入れる。

この展開には、「人を救いたい」と願う気持ちの裏に潜む「自分が壊れてもいい」という無意識の叫びが宿っています。

現代社会では、「子どもが親を支える」という関係性がますます当たり前になりつつあります。

経済的理由、介護、心のケア──立場は逆転し、まだ未熟な“子ども”が“大人”を守ろうとする構図が増えているのです。

ケイゴはまさに、そうした“逆転した家族像”の象徴でした。

また、彼はそのことを誰にも言わず、笑顔のまま日常に紛れ込んでいた。

助けられるのは自分しかいないと信じ、心のどこかで「これは自分の宿命だ」と受け入れていたのかもしれません。

その彼を、ニコたちが「一人にしない」と救い出すラストは、単なる友情ではなく、“現代の孤独”に寄り添う祈りのようにも感じられました。

記憶に残る名シーンとセリフたち

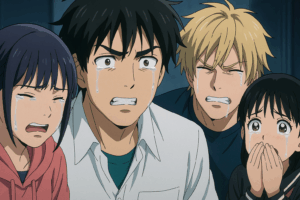

11話・12話は、物語全体の“転機”として位置づけられるエピソードですが、それだけではなく、一つひとつのシーンに「感情を震わせる細部」が込められていたことも特筆すべき点です。

中でも視聴者の心を掴んだのは、やはりケイゴが自らの正体を明かし、狼男として覚醒する場面。

静かな夜、降りしきる雨、母を思うケイゴの叫びとともに、彼の体が変化していくあの瞬間。

悲壮感と覚悟がないまぜになった演出は、ギャグ作品として始まった本作が、“ここまで本気で泣かせに来た”ことを実感させてくれました。

そして、もうひとつ忘れられないのが、ニコが泣きながらケイゴを抱きしめるシーン。

ここには言葉がほとんどない。けれど、言葉がないからこそ、ニコの「一人にしない」という強い意志が、視聴者の胸に直接響いてくる。

他にもSNSでは、以下のようなセリフに共感の声が寄せられていました。

「お母さんの脚を治したかった。ただ、それだけなんだ」

「守仁くん、ありがとう……。でも、私のことも、ちゃんと頼って」

どのセリフも、日常的な言葉でありながら、“感情の地雷”を正確に踏んでくる。

それはきっと、視聴者の誰もが「誰かを守りたいと思ったことがある」「でも、それが叶わなかったこともある」──そんな記憶を呼び起こすからです。

『ウィッチウォッチ』は他作品と何が違うのか?

“魔法×日常コメディ”というジャンルは、決して珍しいものではありません。

たとえば『リトルウィッチアカデミア』や『魔法陣グルグル』のように、笑いとファンタジーを掛け合わせる作品は数多く存在します。

ではなぜ『ウィッチウォッチ』の11話・12話は、ここまで視聴者の感情を強く揺さぶったのか──?

それはひとえに、本作が“ギャグ”と“シリアス”を切り離すことなく、地続きのものとして描いているからだと思います。

たいていの作品では、笑いの場面が終われば空気が切り替わり、別作品のようにシリアスが始まります。

しかし『ウィッチウォッチ』では、「日常の中にこそ闇があり、笑いの裏にこそ哀しみがある」ことを前提に描かれている。

だからこそ、ケイゴの過去が明かされたとき、「あの明るい笑顔の裏に、こんな重たい想いがあったのか」と気づかされ、私たちは揺さぶられるのです。

シリアスを“唐突なシーン”として扱わず、ギャグや日常と同じ延長線上で描いている構造──

この感情の「地続き感」こそが、『ウィッチウォッチ』を唯一無二の作品にしている大きな要素だといえます。

また、ビジュアル面での情報量も相まって、「セリフがなくても感情が伝わる」演出力の高さが、視聴者に深い没入体験を提供しています。

それは、ギャグで笑わせる“テンポ感”と、シリアスで泣かせる“静けさ”の両立という、非常に高い演出難度を成立させている証です。

「震えた」「泣いた」SNSの反応を読み解く

『ウィッチウォッチ』11話・12話の放送後、X(旧Twitter)を中心に、ファンからの“感情の爆発”ともいえる反響が多数投稿されました。

とくに目立ったのは、以下のような声です。

「ギャグアニメのはずが…いつの間にか涙ボロボロだった」

「ケイゴの“守りたい”が切なすぎて、胸が苦しい」

「この2話で一気に作品の深度が変わった。ジャンプアニメでここまで心を掴まれるとは」

この反応から分かるのは、視聴者の多くが“感情的な落差”に強く揺さぶられていたということ。

日常の中でこそ不意に差し込まれる「切なさ」や「祈り」に、人はもっとも無防備になる──本作はそれを、見事に突いてきました。

また、アニメファンだけでなく、原作読者からも

「ここ、絶対にアニメで泣かせてくると思ってた」「演出の勝利」といった声が見られ、映像化による感情の増幅にも注目が集まりました。

面白いのは、「推しがかっこいい」とか「戦闘シーンがすごい」といった“娯楽的な盛り上がり”以上に、「泣いた」「苦しい」「救われた」という心の反応が多く見られたこと。

これは単なる展開の巧みさを超えて、“自分ごと”として作品を受け取った視聴者が多かった証拠ではないでしょうか。

「感動は記憶に残る」──その原則を、今回のSNS反応は確実に証明していたように思います。

ギャグから始まり、祈りに終わる──この2話が与えた衝撃

『ウィッチウォッチ』という作品は、“笑って泣ける”というより、“笑っていたはずが、気づけば泣いていた”作品です。

その最たる瞬間が、この11話・12話でした。

ケイゴの“優しさゆえの選択”、そしてその重みに気づき、寄り添おうとするニコたち。

それは単なるヒーローとヒロインの物語ではなく、「誰かを守りたいと願ったことがあるすべての人への物語」だったように思います。

特別な力を持つからではなく、「それしか手段がなかったから、守ろうとした」。

それはもしかすると、現実でも多くの人が、知らず知らずのうちに選んでいることかもしれません。

頑張らなくてもいいよ、と言われても、どうしても背負ってしまうもの。

『ウィッチウォッチ』は、そんな“見えない重荷”に気づかせてくれる物語なのです。

そしてこの2話を通して、物語は新たな深度へと足を踏み入れました。

ギャグとバトルと涙が、どれも“違和感なく共存する”という稀有な世界観。

それは、「日常の中にある魔法」を描いてきた本作だからこそ辿り着けた境地でした。

さあ、物語はここから“守る側”と“壊す側”の本格的な戦いへ。

でも忘れないでほしいのは、この戦いの始まりが「祈り」だったということ。

それは、きっと最後まで物語の軸であり続けるはずです。

コメント