「あ、かわいい」と思った。──その一瞬後、息が詰まった。

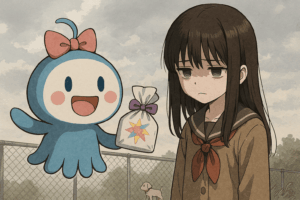

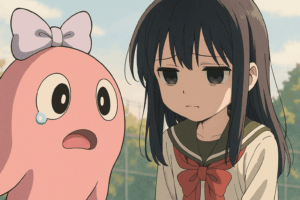

空をふわふわと飛ぶ、ピンク色の宇宙人・タコピー。

まるで子供向けアニメのキャラクターのような、無垢で愛らしい姿。

だけど、彼の笑顔の奥には、“見てはいけないもの”が隠れている気がした。

アニメ『タコピーの原罪』第1話「2016年のきみへ」は、そんな直感を見事に裏切らない。

これは、「救いたい」という優しさが、誰かを追い詰めるという話だ。

この記事では、第1話の展開をもとに、

- なぜ心が締めつけられるのか(=感情)

- なぜ構造が巧妙なのか(=脚本・演出)

- なぜ今この物語が必要なのか(=社会性)

──という三つの軸で、「あなたの感動の理由」を一緒に探っていきます。

第1話あらすじ:ハッピー星から来た使者と、笑わない少女の出会い

ある日、地球に「ハッピーを届ける使命」を背負ってやってきた宇宙人・タコピー。

彼が最初に出会ったのは、久世しずかという小学生の女の子でした。

笑顔を見せない少女

タコピーの「こんにちは」にも、差し出された「ハッピーアイテム」にも、

しずかはまったく笑わない。どころか、その瞳はどこか冷たく、遠くを見ているようでした。

たったひとつの救い──チャッピー

しずかが唯一、子供らしい表情を見せたのは、愛犬・チャッピーと過ごす時間。

その姿を見て、タコピーは思います。

「この子を、笑顔にしてあげたい」──と。

そして、悲劇は起きた

タコピーは、彼女を助けたい一心で、

「仲直りリボン」というハッピーアイテムを彼女に渡してしまいます。

でも、それがすべての“引き金”でした。

──その夜、しずかは首を吊りました。

タコピーの目の前で起きた、あまりにも重い現実。

そして彼は、リボンの力で「時間を巻き戻す」という選択をするのです。

第1話は、ここから“罪とやり直し”の物語が始まる、という予告でもありました。

しずかが笑わない理由

家庭に“安心”がない

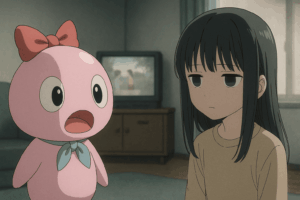

しずかの家には、温度がない。

母親は不在がちで、家にいる時も無言。食卓に会話はなく、部屋には孤独の匂いが充満している。

アニメでは、音のなさがそれを丁寧に表現していた。

テレビの音だけが虚しく流れ、誰も返事をしない日常。

この無音こそ、しずかの心の状態そのもの。

「自分がここにいてもいなくても、誰も何も変わらない」

──そんな感覚の中で、子どもは笑えるだろうか?

学校に潜む“透明な暴力”

学校でも、しずかは浮いている。

同級生からの悪意に満ちた視線、教科書を隠され、机に落書きをされても、

彼女は一言も文句を言わない。

アニメはその沈黙を、“拒絶ではなく諦め”として描いていた。

教師は気づいていないふりをし、周囲の生徒も誰も助けない。

しずかにとって、教室は「居場所」ではなく、「我慢の場」だった。

たった一つの心の支え──チャッピー

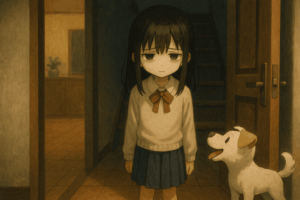

しずかが唯一、心を開ける存在が愛犬チャッピー。

学校から帰った時、チャッピーが玄関でしっぽを振って待っている。

その時だけは、彼女の顔がほころぶ。

アニメでは、この“笑顔の希少さ”が痛いほど伝わってきた。

彼女の「生きててよかった」は、チャッピーにしか与えられていなかったのだ。

だからこそ──別れがすべてを壊す

そんな存在が失われた時、しずかの心の中に残るものは、

もう「泣く力すらない空白」だけだった。

彼女は、悲しんでいたのではない。

壊れたまま、何も感じないまま、静かに終わろうとしていた。

その心に気づけなかったタコピーの「善意」は、結果として“最後の一押し”になってしまった。

だからこそ、この第1話は、観る者の心に痛みを残すのだ。

タコピーの“善意”が悲劇を引き起こした理由

「仲直りリボン」がもたらしたもの

タコピーが彼女に手渡したのは、“なんでも仲直りできる”というハッピーアイテム──仲直りリボン。

一見すると、魔法のようなアイテム。それを使えば、嫌な思い出も消えて、また笑顔になれる。

でも──その“効果”はあまりに強すぎた。

しずかが抱えていたものは、「ケンカ」や「わだかまり」ではなく、絶望だった。

そこに魔法を持ち込むことは、爆弾に火をつけるのと同じだった。

「助けたい」という気持ちの盲目

タコピーは、しずかを「笑わせたい」と願っていた。

その気持ちは、まっすぐで、純粋だった。

でも、その“まっすぐさ”が、彼女の心を曲げてしまった。

人はときに、誰かの善意に、追い詰められてしまうことがある。

しずかにとっては、タコピーの明るさすら「自分とは違う世界」に見えた。

そして、リボンを受け取ることは、“笑わなければいけない”という圧力にも感じられたのかもしれない。

構造としての“やり直し”──時間を巻き戻すという選択

しずかの死を目の当たりにしたタコピーは、自責の念から時間を巻き戻します。

この展開は、よくあるタイムリープものとは違う。

「過去をやり直す」のではなく、“取り返せなかった善意”を再構築するという意図を持っています。

つまり、やり直しの物語=贖罪の物語。

タコピーにとっての原罪は、「助けようとして、助けられなかったこと」。

この物語の主題は、「どうすれば誰かを本当に救えるのか?」という問いそのものなのです。

この物語が突きつける“いま”の現実

2025年の社会と、子どもたち

久世しずかは、決して“特別な子”ではありません。

むしろ、今の社会に生きる多くの子どもたちが抱えている“普通の痛み”を背負っています。

親は忙しく、家庭は機能していない。

学校は「適応すること」が前提で、苦しさは“個人の問題”にされてしまう。

SNSを使いこなしていても、本音は言えない。

「しずかのような子」は、2025年のどこにでもいる──それが、この物語の残酷なリアリティです。

「無関心」が生む静かな暴力

この作品は、“加害”よりも“無関心”の方が恐ろしいと教えてくれます。

家庭も学校も、周囲の大人たちは、しずかの異変に気づかない。

いや、「気づいていても、見ないふりをする」のです。

無関心は、時に暴力よりも人を壊します。

そして、それはタコピー自身も同じでした。

彼もまた、「しずかを知らないまま、救おうとした」存在。

知ろうとしないこと、理解せずに善意を押し付けること──それが原罪なのです。

“原罪”とは、誰かひとりの罪ではない

タイトルにある『タコピーの原罪』。

でもその「原罪」は、タコピーだけのものではありません。

私たちもまた、「善意」を盾に、誰かの痛みに気づかないふりをしてきた。

この作品が突きつけてくるのは、「あなたは、見て見ぬふりをしていないか?」という問いなのです。

なぜこんなにも“観るのがつらい”のか

無音が語る、“なにもない”という恐怖

この第1話で、最も印象的なのは──音のなさです。

しずかの家に流れる、“沈黙”の時間。

テレビの音、皿の擦れる音、チャッピーの足音──それだけが響く日常。

BGMがないその時間に、私たちは思わず息を呑みます。

「なにもない」ことが、どれほど人を孤独にするのか。

アニメはその残酷な現実を、音がないことで伝えてくるのです。

“声”が伝える感情の不一致

しずかを演じるのは、上田麗奈さん。

彼女の演技は、声にほとんど抑揚がない。

でも、それが逆に──「感情がもう枯れてしまっている」ということを痛いほど伝えてきます。

対するタコピーは、間宮くるみさん。

まるで絵本の読み聞かせのような、明るく無邪気なトーン。

この二人の声の“ズレ”が、視聴者の中に強烈な違和感と、悲しみを生むのです。

ビジュアルの“ミスマッチ”が与える衝撃

ピンク色の、愛らしいデフォルメキャラ・タコピー。

対して、リアルで淡いタッチの人間キャラと、現実的な背景描写。

この世界観の“ミスマッチ”が、最初は微笑ましく見える。

でも、物語が進むにつれて、その明るさがむしろしずかの地獄を際立たせていく。

“かわいい”のに、つらい。

“明るい”のに、絶望している。

この感情のねじれが、観る側に深く刺さる──

そんな精密に設計された演出こそが、第1話の真の恐ろしさです。

まとめ:本当の“救い”とは何か

アニメ『タコピーの原罪』第1話は、「救いたい」という気持ちの限界を私たちに突きつけてきました。

ふわふわとした見た目。明るくて、優しくて。

タコピーは、確かに“いい子”だった。

でも──それだけでは、しずかの心には届かなかった。

誰かを救いたいと思ったとき、私たちはつい、「自分が正しい」と信じてしまう。

でも、本当に大切なのは、その人が“何を抱えているのか”を、知ろうとすることではないでしょうか。

『タコピーの原罪』というタイトルに込められた意味。

それはきっと、「知らなかったこと」「わかっていなかったこと」という私たち自身の原罪でもあるのです。

しずかは、決して泣かなかった。

それはもう、涙すら流す余裕がなかったから。

だからこそ、タコピーが“時間を巻き戻す”と決意した瞬間から、

この物語はただのファンタジーではなくなりました。

それは──誰かを「本当に知りたい」と願う祈りの物語。

そしてその祈りは、私たち一人ひとりの中にも、確かにあるのです。

どうか、あなたの大切な人の心にも、静かに手を差し伸べられるように。

「ハッピー」は、押し付けるものじゃない。

一緒に見つけていくものだから。

コメント