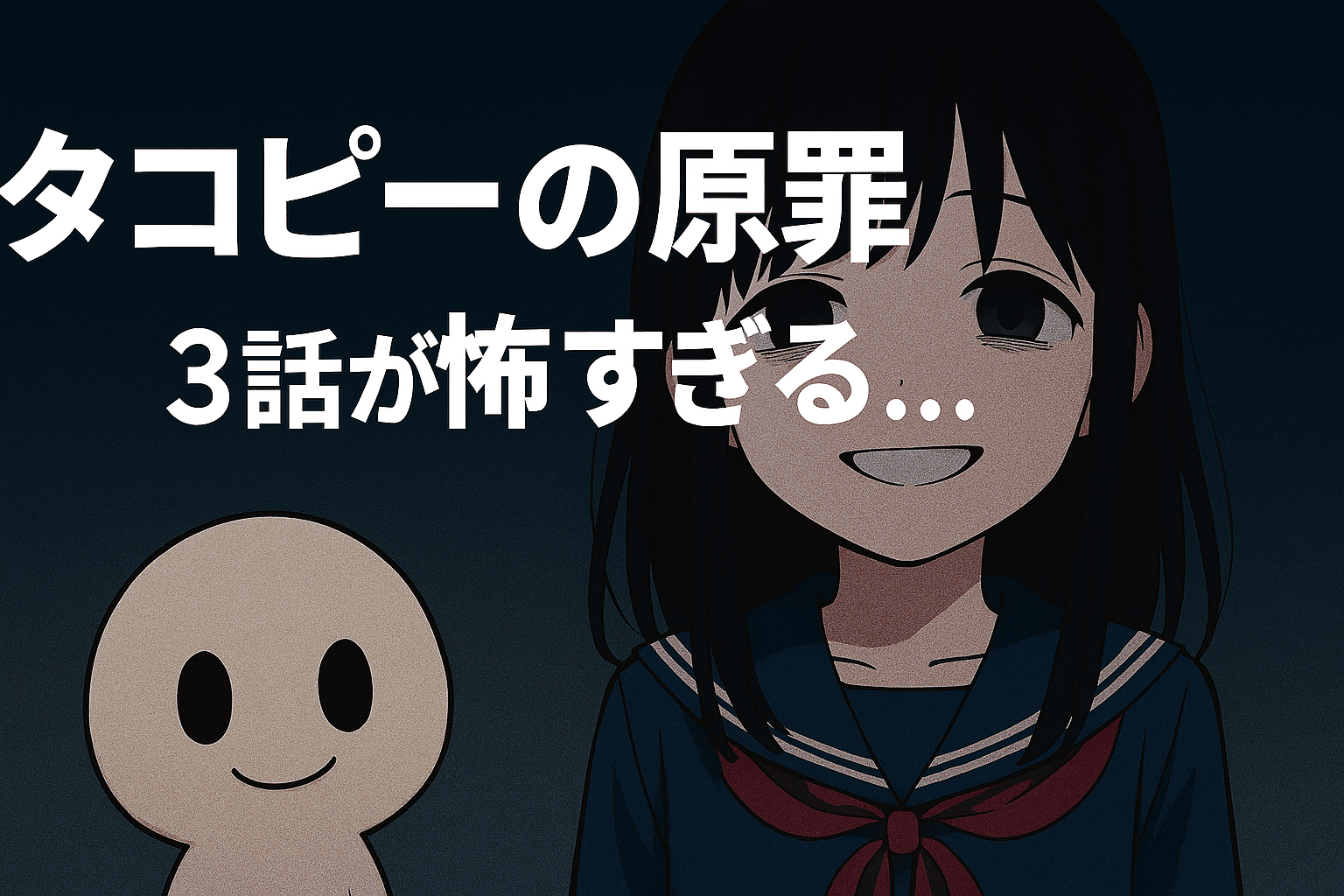

「あの笑顔は、いったい何だったんだろう──?」

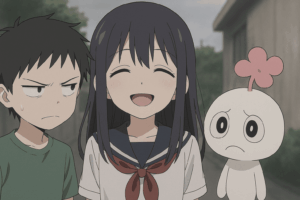

『タコピーの原罪』第3話を見終えた直後、多くの人が言葉を失ったと思います。画面に映ったのは、笑顔で「ありがとう、まりなを殺してくれて」と語る少女・しずか。その明るい声色と、あまりにも重すぎる言葉とのギャップに、ぞくりと背筋が凍るような恐怖が走りました。

でも、その怖さの正体は“狂気”だけではありません。むしろ、私たちが感じたのは──しずかの言葉の奥に潜む、「ここまで追い詰められていたんだ」という“感情の重さ”だったのではないでしょうか。

『タコピーの原罪』は、ただのサスペンス作品ではありません。あまりにも不器用な「救い」が、別の誰かを傷つけてしまう。無垢な善意が、知らぬうちに“罪”に変わっていく。その連鎖の中で、子どもたちが何を背負わされていくのか──本作が描いているのは、そんな“社会の歪みと心の痛み”です。

この記事では、特に第3話にフォーカスしながら、「しずかの笑顔がなぜ怖いのか?」「罪の連鎖はどのように始まったのか?」という視点から、感情批評と構造分析を通じて深掘りしていきます。

「何が正しくて、何が間違っていたのか?」

その問いが、あなたの中でもう一度、やさしく波紋のように広がっていく──そんな記事になることを願って。

【感情批評】しずかの“明るい声”と“闇の言葉”がもたらす狂気

「ありがとう、まりなを殺してくれて」──このセリフをしずかが口にした瞬間、視聴者の多くは固まったはずです。

あまりにも軽やかな声色、あまりにも深い内容。その“落差”が、私たちの中にある感情の警報を一斉に鳴らしました。

このシーンを成立させたのは、声優・上田麗奈さんの圧巻の演技力です。

あのセリフを、暗く低く囁くのではなく、まるで日常会話のように明るく話す。

その一瞬、画面の中のしずかは、あまりにリアルで、あまりに危うく感じられました。

フィクションであることを忘れ、感情が引きずられていく──それは、まさに“演技が観客を呑み込む”瞬間でした。

けれど、その笑顔が恐怖を誘うのは、しずかが“狂っている”からではありません。

むしろ彼女は、「もう笑うしかなかった」んです。いじめられ続け、誰にも救ってもらえず、自分の言葉でSOSを出すこともできなかった少女が、ようやく「世界が自分を肯定してくれた」と感じた瞬間。それが、この“感情の解放”だった。

だからこそ怖いのです。この世界には、「笑ってはいけない場面で笑うことしかできない子ども」が、たしかに存在する。その現実を、しずかというキャラクターを通して私たちは突きつけられたのです。

「罪の連鎖」の構造分析:しずかから東へ、そしてタコピーへ

第3話の本当の怖さは、「まりなが死んだ」という一点ではありません。もっと静かに、もっと深く、心の中で響き続けるもの──それが、“罪の連鎖”です。

しずかの「ありがとう」という言葉は、一つの線引きを超えるものでした。あの瞬間、彼女は「自分はもう戻れない」と自覚しながら、あえて前に進んだ。そしてその“覚悟”が、東(あずま)という少年を巻き込みます。

東は、最初こそ拒絶します。「それはおかしいだろ」「殺すとか言うなよ」と。でも、しずかの寂しさ、悲しさ、すがるような笑顔に、ほんの一瞬だけ心が揺れてしまう。そして、その“ためらい”が、彼をしずかの共犯に変えていきます。

人は、直接的に手を汚さずとも、“傍観”することで加担してしまう。この物語が突きつけるのは、その“見て見ぬふり”の罪です。東はまだ子どもでありながら、大人のように「自分の意思」でしずかを支えようと決める。でもその決意は、すでに“善悪の境界”を超えていた。

そしてもう一人、“無自覚な罪”を背負っていく存在がいます。それがタコピーです。彼はただ、「しずかを幸せにしたい」という純粋な気持ちで動いていただけ。けれど、その行動が、まりなの死へとつながってしまった──。

ここに、「悪意のない罪」が生まれます。タコピーのような存在にこそ、私たちは感情移入してしまう。そして同時に、「善意でも人を傷つけてしまうことがある」と突きつけられる。視聴者としての自分の“加害性”を、静かに突かれる瞬間です。

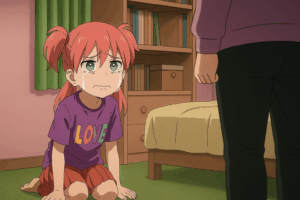

まりなの背景と家庭環境が犯した罪の影

まりなは、物語序盤では“いじめっ子”として描かれます。しずかを追い詰め、タコピーを痛めつけるその姿は、まぎれもない“加害者”に映るかもしれません。

でも、第3話で描かれた彼女の部屋、母親の存在、言葉の調子──そこには、子どもでは到底背負いきれない「環境」という罪が潜んでいました。

まりなの母は、彼女に暴力を振るい、言葉で支配し、外から見えない場所で“人格”そのものを否定している存在です。

そうした家庭環境の中で、まりなは「他人を攻撃することでしか自分を保てない」子になってしまった。攻撃は、自衛の裏返しでもあったのです。

印象的なのは、まりなが着ていたTシャツの文字──「LOVE」。その言葉は、本来あたたかく優しいはずのもの。それがあの場面で着られていることで、視聴者は強烈な皮肉を感じます。

まりなは、“誰かを愛すること”を教えられないまま育ってしまった。だからこそ、人との関わり方も、距離の取り方も、すべてが歪んでしまった。

まりなの“加害性”は、彼女の“被害”としての人生と不可分だったのです。

『タコピーの原罪』は、簡単な「加害者と被害者」の構図を許しません。一人ひとりの背景を描くことで、「この世界に、“純粋な悪人”なんて存在しない」という前提に立ち続けているのです。

アニメ演出と音楽:感情をえぐる圧倒的クオリティ

『タコピーの原罪』第3話がここまで心を抉る体験として残ったのは、脚本やセリフだけの力ではありません。ENISHIYA制作陣による演出と音響が、視覚・聴覚を通して「心の痛み」を増幅させていたからです。

まず注目すべきは、色彩設計の絶妙なコントロールです。まりなの死後のシーンは、全体的に彩度が落とされ、まるで“感情が凍りついた世界”のように映ります。これによって、視聴者の感情も静かに、しかし確実に「現実の重さ」に引き込まれていくのです。

また、カメラワークにも演出の妙が光ります。しずかが笑いながら語る場面では、カメラが真正面から“こちら側”を見据えてくる構図が多用されます。

これは、視聴者自身がしずかに「あなたも共犯でしょう?」と問いかけられているような感覚を生み出します。彼女の言葉に心を揺さぶられた時点で、もう私たちはただの“観客”ではいられないのです。

そして、音楽。いや、“音の使い方”といった方が正確でしょう。しずかの笑顔のシーンでは、BGMは一切鳴らず、彼女の声だけが空気を支配します。

この「音の欠如」は、BGMで感情を誘導しないという意味で、あえて“視聴者に責任を委ねる”演出とも言えます。

自分の心がどんな反応をするのかを、純粋に見せつけられる。だからこそ、怖いのです。

演出も音も、すべてが「感情を引き出す」ために設計されている。ここまで“演出そのものがメッセージを語る”作品は、近年のアニメでもそう多くありません。

視聴者のリアルな反応:SNSでの共鳴と恐怖の声

『タコピーの原罪』第3話の放送直後、SNSは一気に騒然となりました。とくに話題になったのは、「しずかの声が怖すぎる」「あんなセリフをあんなトーンで言うなんて」という、“声と内容の落差”に対する恐怖です。

X(旧Twitter)では、「心臓がギュッとなった」「しずかの笑顔、夢に出てきそう」といった投稿が数万件単位で共有され、作品そのものへの関心が一気に高まりました。感想というよりも、“体験報告”のような言葉たち。

それはつまり、第3話が「ただのアニメの一話分」を超えた衝撃をもたらした証です。

YouTubeでも、多くの考察動画やリアクション動画が投稿され、再生数を伸ばしています。特に外国人リアクターの間でも、「こんな表現が許されるのか?」「彼女を悪いとは言い切れない」といった戸惑い混じりの感想が多く見られました。

興味深いのは、多くの視聴者が「怖かった」と言いつつ、しずかを“否定しきれなかった”という点です。彼女の背負ってきたもの、そしてその果てに生まれた「ありがとう」という言葉に、何かしらの“共感”や“理解したくなる気持ち”を抱いてしまった──その曖昧で複雑な感情こそが、第3話最大のインパクトだったと言えるでしょう。

そして同時に、「こんなに重いのに、なぜ目を逸らせないのか」「続きを見ずにはいられない」という声も。これはまさに、作品が私たちに“倫理的問い”を突きつけてきた証拠です。視聴者はもう、作品の外側にはいられない。問いの中に放り込まれているのです。

今後への展望:罪は清算されるのか?光は残るのか?

第3話を終えた今、視聴者の胸に残っているのは「しずかは、このまま壊れてしまうのか?」という不安と、「タコピーはこの罪を背負いきれるのか?」という問いでしょう。

そしてその答えを知るために、私たちはこの先の物語に向き合わざるを得ません。

『タコピーの原罪』は全6話構成。つまり、ここで物語はちょうど折り返し地点に差し掛かっています。第3話で起きた“決定的な出来事”は、この後の展開にずっと影を落とすことになるでしょう。

しずかは、人を殺めた直接的な加害者ではありません。けれど、彼女が抱えた感情と、彼女が他者に求めた「理解」こそが、まりなの死へとつながった。

その重さは、彼女自身の人生を蝕むだけでなく、周囲にも静かに波紋を広げていきます。

そして、タコピー。彼は宇宙から来た“異物”でありながら、今や一番“人間らしい”存在です。彼の「誰かを救いたい」という気持ちは純粋そのものですが、それが“結果として罪になる”という現実を目の当たりにした彼は、今後どんな選択をしていくのか──そのプロセスこそが、この物語の核心です。

作品の原作では、この後“ある選択”をきっかけに、登場人物たちが自分の過去と未来を見つめ直す時間が訪れます。それは、決して派手な展開ではありませんが、“痛みと向き合うことは、再生のはじまりになり得る”という希望に満ちた時間でもあります。

今後のアニメ版がそのニュアンスをどう描くのか──そして、「罪は本当に清算できるのか?」「その先に、わずかな光は残るのか?」というテーマにどう向き合うのか。

その問いに対する答えを、私たちは自分自身の中にも探しながら、物語を見届けていくことになるでしょう。

まとめ:しずかの笑顔が映す人間の闇と赦しの重さ

『タコピーの原罪』第3話は、ただ衝撃的な展開がある“鬱アニメ”ではありません。そこに描かれていたのは、追い詰められた一人の少女が、「感情」と「行動」の境界を越えてしまった瞬間でした。

しずかの笑顔に、あなたは何を感じたでしょうか。狂気? 恐怖? それとも、ほんのわずかな共感?

あの一言──「ありがとう、まりなを殺してくれて」──には、痛み、絶望、そして赦しへの希求がすべて詰まっていました。

善意が誰かを傷つけること。

無関心が罪を育ててしまうこと。

そして、赦しとは必ずしも“無罪”ではないということ。

本作は、正解のない問いを私たちに差し出してきます。そしてその問いは、ただ画面の中で終わらず、観る者自身の“生き方”に、静かに波紋を広げていくのです。

だからこそ──この作品を語ることは、自分自身と向き合うことでもあります。

しずかは、タコピーは、そして私たちは、この“原罪”とどう向き合っていけるのか。

その答えは、物語の中だけでなく、私たち自身の心の中にもあるのかもしれません。

あなたは、あの笑顔をどう受け取ったでしょうか。

この記事が、あなた自身の感情を少しでも言葉にできる手助けになれば嬉しいです。

コメント