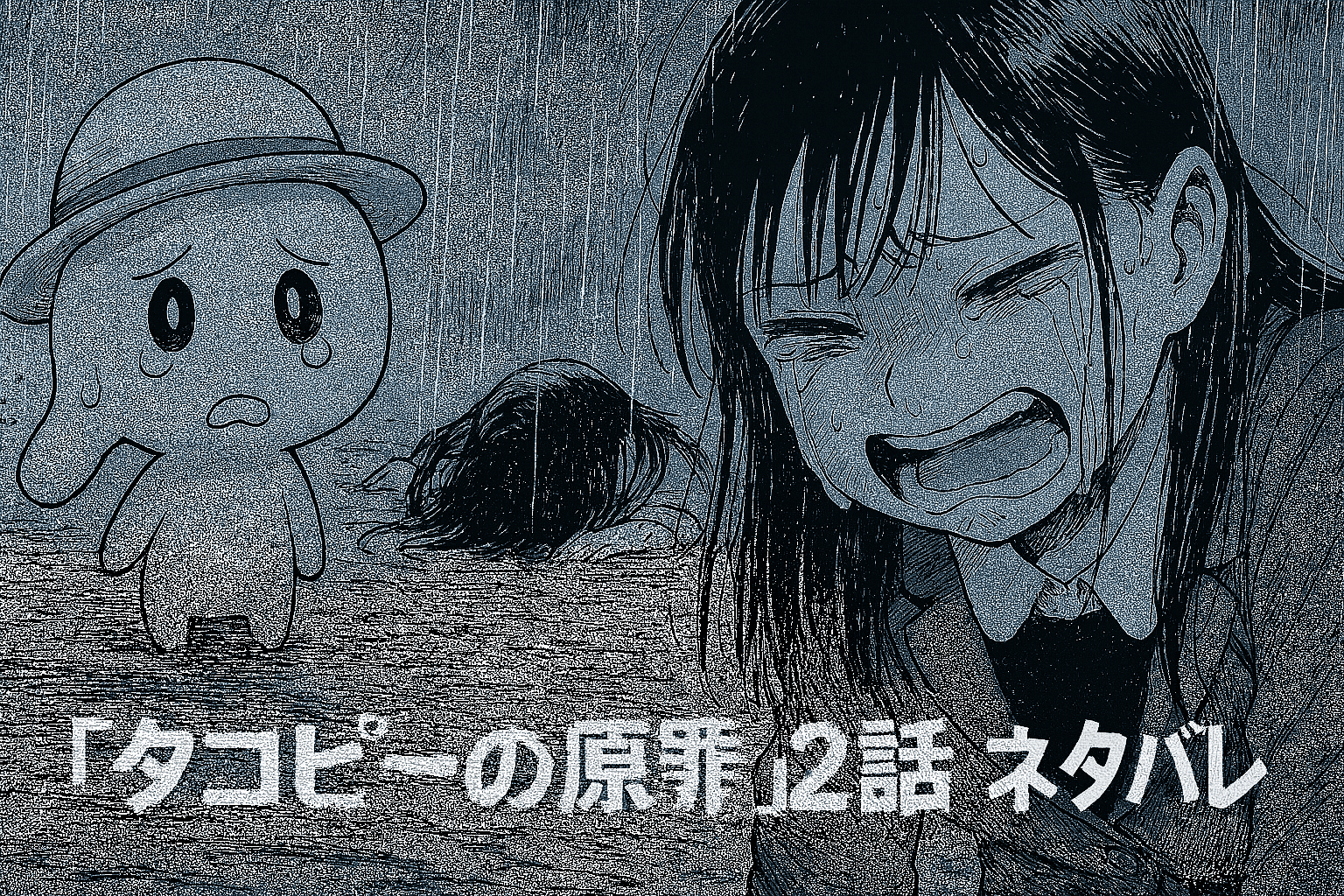

「救いたかったのに、どうしてこんなことに──」

『タコピーの原罪』第2話は、そんなやるせなさが胸に残る回でした。

愛犬チャッピーを奪われたしずか。

救おうとしたはずのまりなを、誤って殺してしまったタコピー。

どちらも“悪意”ではなく、「大切な誰かを守りたかった」という想いから始まっています。

でもその“善意”が、かえって人を深く傷つけてしまうこともある。

この第2話は、そんな“原罪”の意味を、残酷なまでに突きつけてくるのです。

この記事では、「なぜこの展開がここまで心に刺さるのか?」を、感情・構造・社会性の3つの視点からじっくり掘り下げていきます。

読み終える頃には、あなたの胸の中に残った“あの苦しさ”の正体が、少しだけ言葉になるかもしれません。

第2話あらすじ|チャッピーの死と“救済”の不在

第2話で描かれるのは、「助けてあげたい」という気持ちが届かない世界です。

タコピーは、しずかのために“ハッピーな道具”を使いながら、なんとか彼女を笑顔にしようと奮闘します。

でも、目の前の現実はあまりにも冷たく、しずかを取り巻く環境はどんどん悪化していきます。

とくに胸を締め付けられるのが、愛犬チャッピーが保健所に連れて行かれてしまうシーン。

いじめっ子・まりなが自作自演で「噛まれた」と騒ぎ、責任をチャッピーに押しつける──という、あまりにも理不尽な展開。

その上まりなは、しずかの心の支えだったチャッピーを「いない」と言わせることで、彼女から大切な居場所まで奪ってしまいます。

この時点で、もう物語の舞台は“救済の届かない世界”に変わっているんですよね。

どれだけ願っても、どれだけ頑張っても、「優しさ」では変えられない現実があるという事実。

それを最初に突きつけてくるのが、この第2話なんです。

まりなの死因とタコピーの“原罪”|善意の誤作動

まりなは、タコピーに殺された──それは紛れもない事実です。

けれど、この第2話で描かれたその“死”は、怒りや暴力の果てではありません。

タコピーが手にしていたのは、「ハッピーカメラ」という時間を巻き戻せる道具。

彼は、まりなの行動によって深く傷ついたしずかを救うために、「過去をやり直す」という選択肢に望みをかけました。

でもその過程で、まりなを誤って撲殺してしまう。

救うはずだった道具が、最悪の結果を引き起こしてしまったのです。

ここにあるのは、誰かを傷つけたいという“意図”ではなく、善意の誤作動です。

「助けたい」という一心で選んだ行動が、思いもよらない結末にたどり着いてしまう。

この瞬間、物語は一気に“原罪”の領域へ踏み込んでいきます。

「正しいと思っていたことが、取り返しのつかない罪になる」

それが『タコピーの原罪』という作品の、最も深くて苦しい問いなのです。

ハッピーカメラの破壊と“やり直せない現実”

まりなの死という取り返しのつかない悲劇のあと、タコピーの「ハッピーカメラ」も壊れてしまいます。

この出来事は、物語にとって決して偶然ではありません。

時間を巻き戻せるはずだった、たったひとつの「希望」。

それが壊れたことで、タコピーは本当の“やり直しのきかない現実”に突き落とされます。

これはただのガジェットの故障ではなく、物語の構造が変わったサインでもあります。

もう二度と、便利な力で“問題をなかったこと”にはできない。

そしてこの瞬間、タコピー自身もその現実と向き合わざるをえなくなる。

「救う」はずだった道具が、「壊す」ことで初めて“原罪”になる。

この逆転のロジックこそが、『タコピーの原罪』というタイトルの本質にじわじわと迫ってくるのです。

『原罪』とは何か?|タコピーと視聴者に課せられる問い

タイトルにもある「原罪」という言葉。

これはもともと、キリスト教における「人間が生まれながらに背負っている罪」を意味します。

けれど、『タコピーの原罪』が描いているのは、もっと身近で、もっと切実な“原罪”です。

それは「誰かを助けたかったのに、逆に傷つけてしまった」という、人間なら誰しもが経験しうる感情。

タコピーは、悪意があったわけではありません。

むしろ、まりなを傷つけようなんてこれっぽっちも思っていなかった。

だからこそ、「なぜこんなことになったのか?」という問いが、視聴者自身にも突き刺さります。

この物語の“原罪”とは、「正しいと思った行動が間違っていた」という結果が、消せない事実として残り続けること。

私たちは誰しも、タコピーのように「純粋な気持ち」で何かを選んだ結果、人を傷つけてしまった経験があるのではないでしょうか。

「救いたかったのに、壊してしまった」。

そんな矛盾と後悔の中で、どうやって“次”を生きていくのか?

それが、この作品が私たちに投げかけている、もっとも深い問いなのです。

感情批評|視聴者はなぜ泣くのか?

『タコピーの原罪』第2話を観たあと、多くの人が「なぜかわからないけど、涙が出た」と語っています。

ではその涙は、どこから来たのでしょうか?

まず、しずかがチャッピーを失う場面。

これは単に「ペットがいなくなる悲しみ」だけでなく、自分を理解してくれる存在がいなくなる恐怖でもあります。

大人にとっての“親友”や“心の避難所”が、理不尽な力によって消されるような感覚。

だから胸が締めつけられるのです。

そしてもうひとつは、タコピーの「救いたかったのに、失敗してしまった」という無力感。

私たちは、タコピーのように誰かを助けようとして、うまくできなかった経験を持っています。

その後悔や罪悪感が、彼の姿に重なって見える。

『タコピーの原罪』は、キャラクターの感情と読者自身の“過去の傷”を静かにリンクさせてきます。

だから、うまく言葉にできない痛みや涙が自然と溢れてくる。

「これはただのフィクションじゃない」

そう感じさせるだけの、“心の奥”に触れる力が、この作品にはあるのです。

第2話の社会的接続|いじめと孤立の可視化

『タコピーの原罪』第2話を貫いているのは、「誰にも助けてもらえない世界でどう生きるか」という切実な問いです。

しずかは明らかに学校でいじめられています。

まりなの行動は単なる“悪”として描かれているようでいて、その背後には家庭環境の影も見え隠れしています。

つまり、加害者とされる彼女もまた、傷ついた子どもなんですよね。

この物語が残酷なのは、誰もが「助けて」と言えないまま、間違った形でしか自分を守れなくなっているところにあります。

いじめとは、誰かの悪意によって起きる単純な出来事ではなく、孤立が連鎖して生まれる構造でもある。

そしてその構造に、大人たちがまったく気づいていない。

タコピーは異星人という“異物”であるがゆえに、それを無垢に見つめようとしますが──

人間の世界の「不条理さ」や「弱さ」には、言葉が通じない。

この第2話は、現代社会における子どもの孤立と、無力な善意の縮図のようでもあります。

SNSで簡単に「がんばって」と言える時代に、本当に人を救うというのはどういうことなのか?

そんな現代的な問いを、子どもの姿を通して描いているのです。

まとめ|戻れない時間、救えない善意、それでも救済はあるか

『タコピーの原罪』第2話は、「どうしてこんな結末になってしまったのか」という問いを、私たちの胸に強く残します。

しずかを救いたかった。

まりなを止めたかった。

でも、結果的に起きたのは取り返しのつかない死。

そしてそれを止めるためのハッピーカメラも壊れてしまう──

過去に戻る道も、もうない。

この物語のすごさは、ここで終わらないところです。

「失敗してしまった善意」「壊れてしまった希望」

それでもなお、“生きていかなければならない”というリアルが、次回以降に描かれていきます。

救えなかった命。

届かなかった想い。

でもだからこそ、次に誰かを救うためには何が必要なのか?

それを考えることが、私たち読者に託されたテーマなのかもしれません。

タコピーの原罪とは──

過ちの物語ではなく、過ちとともに生きる物語なのです。

コメント