花街育ちの少女が、後宮という閉ざされた世界で“真実”を見抜いていく――そんな『薬屋のひとりごと』が、ついに第2期へと突入しました。前期に引き続き、医術と謎解き、そして“人の心の綾”が織りなす濃密な物語が展開される中で、視聴者の関心は「誰と誰が、どう繋がっているのか?」という人間関係にも注がれています。

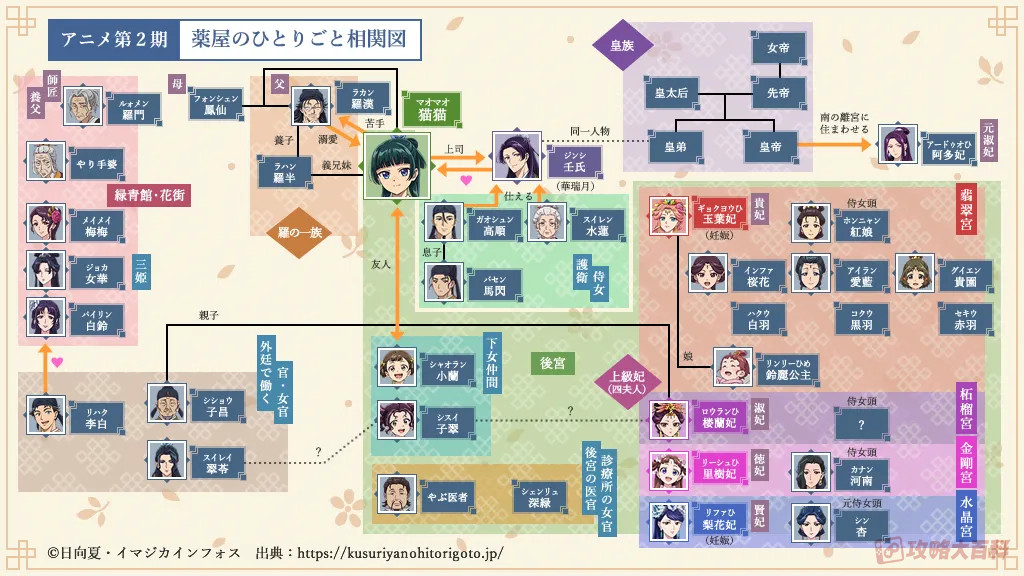

この記事では、物語の中核を担うキャラクターたちの関係性を、相関図を交えながらわかりやすく解説します。読み進めるうちに、あなたの中で“点と点”が“線”になり、作品への理解がぐっと深まるはずです。

猫猫(マオマオ)を中心に展開する人間模様

主人公・猫猫(マオマオ)は、花街で育ち、薬師としての知識と冷静な観察眼を持つ少女。そんな彼女が後宮の下女として働くことになり、さまざまな事件と人間関係の渦に巻き込まれていきます。

一見無愛想で変わり者。しかし彼女が巻き込まれていく人間模様はどれも濃密で、彼女の言動ひとつひとつが他者の人生に影響を与えていく様子は、まるで静かな波紋のようです。

特に、第2期では猫猫の“素性”に迫る展開も進行し、物語はますます深みを増していきます。

【壬氏と猫猫】立場を超えた“化学反応”

宦官として後宮を統括する壬氏(ジンシ)は、その美貌と知性で周囲を魅了する存在です。しかしその仮面の下には、誰にも明かせない“血の秘密”と複雑な思いを抱えています。

そんな壬氏が心を許し、興味を抱き続けるのが猫猫です。彼女の毒にも薬にもなるような鋭い言動、誰にも媚びない態度に、最初は戸惑いながらも、次第に惹かれていく様が描かれます。

猫猫にとって壬氏は、“面倒くさいイケメン”。しかし、彼女が冷静な観察眼の裏で、壬氏の真意や苦悩を察していく描写には、静かな共感と揺らぎが宿ります。

第2期では、二人の間に流れる“言葉にならない何か”がより明確になってきます。壬氏の本心と猫猫の鈍感さ。そのすれ違いと歩み寄りは、観る者に“恋愛”とも“信頼”とも違う、独特な感情の揺れを感じさせます。

まるで劇薬同士が、一定の距離で反応し合っているような――そんな不安定な関係が、この作品の魅力のひとつでもあるのです。

【後宮の妃たち】玉葉妃・梨花妃・里樹妃の三者三様

『薬屋のひとりごと』の舞台である後宮は、華やかなだけではありません。そこに身を置く妃たちは皆、微笑みの奥にそれぞれの「生存戦略」を抱えています。

- 玉葉妃(ギョクヨウヒ):冷静で知性的な上級妃。皇帝の深い寵愛を受ける彼女は、猫猫を信頼し、事件の真相解明を託す場面も多く描かれます。言葉少なに、しかし的確に状況を見抜くその姿は、後宮の中でも一歩抜きん出た存在感を放っています。

- 梨花妃(リファヒ):優雅で品格ある姿とは裏腹に、内に複雑な思いを秘めた妃。猫猫との会話から垣間見える彼女の揺らぎは、観る者の胸にも静かに波紋を残します。

- 里樹妃(リーシュヒ):まだ若く、時に感情的な一面を見せる彼女ですが、猫猫の言葉や行動に触れることで少しずつ変化していきます。その未熟さこそが、彼女の成長物語に説得力を与えているのです。

彼女たちの関係性は、単なるライバルや嫉妬にとどまらず、それぞれが自分の役割や誇りを見つけようとする“女性たちの物語”としても機能しています。猫猫との接点によって、彼女たちが内側から変わっていく様子は、まさにこの作品の“静かな革命”とも言えるでしょう。

【皇族と宦官】見えない権力の軋轢

表向きは静かに見える後宮ですが、その背後では権力と血のしがらみが複雑に絡み合っています。中でも、皇帝、皇太后、そして壬氏の関係は、『薬屋のひとりごと』の政治的な側面を象徴しています。

皇帝は温和な人柄に見えて、その実、国と後宮の均衡を冷静に保つ冷徹さを持っています。誰を寵愛し、誰を遠ざけるか――その判断ひとつで、後宮全体の空気は一変するのです。

皇太后・安氏は、若くして皇帝を産み育てた人物。その影響力は強大で、妃たちはもちろん、壬氏さえもその“影”を意識せざるを得ません。彼女の存在が放つ「見えない圧力」は、後宮の静けさの裏に潜む緊張感を象徴しています。

そして壬氏。彼は宦官として皇帝を補佐する立場にありながら、その出自ゆえに“誰よりも血に近い者”でもあります。皇族にありながら皇族であることを隠し、宦官でありながら自由な言動を許される――その二重の立場が、彼の孤独と覚悟を際立たせています。

彼らを支える側近として登場する高順(ガオシュン)と馬閃(バセン)も、物語において重要な潤滑油です。高順は常に冷静に状況を見つめ、壬氏の懐刀として機能。一方、若き武官・馬閃は、実直さゆえの暴走もありますが、その“まっすぐさ”がときに物語の緊張を和らげてくれます。

こうした権力と感情の綾が複雑に絡み合うからこそ、『薬屋のひとりごと』は後宮という限られた空間の中で、壮大な人間模様を描き出すのです。

【猫猫の出自と過去】羅漢・翠苓・子翠との縁

猫猫(マオマオ)の過去――それは彼女が持つ冷静さ、知識、そして感情への鈍感さの“根”に触れる物語です。

彼女の実の父親である羅漢(ラカン)は、軍部に所属する変人軍師。戦場でも独自の策を編み出し、異彩を放つ彼の血を継いでいるからこそ、猫猫の思考は常に“俯瞰”を貫いているのかもしれません。

一方で、猫猫の育った花街の環境は決して穏やかなものではありませんでした。そんな中で彼女に知識と理性を与えてくれたのが、薬草や医術に精通した翠苓(スイレイ)という女性です。

翠苓は猫猫にとって“師”であり、母に代わる存在でもありました。その静かで厳しい教えは、猫猫の“毒を恐れぬ心”と“命を診る目”を育んだのです。

また、翠苓の妹である子翠(シスイ)は、猫猫にとって数少ない“対等な友人”の一人。虫好きでマイペースな性格ですが、時に猫猫の心を和ませる貴重な存在でもあります。

第2期では、こうした猫猫の過去に光が当たり始めます。それは単なる“秘密の暴露”ではなく、彼女の“今”を読み解くための鍵。なぜ彼女は人の最期に動じず、なぜ感情を抑えて生きているのか――その理由が少しずつ明かされていきます。

猫猫の“人を診る目”は、他人に向けられるとき鋭く、しかし自分自身にはなかなか届きません。だからこそ、彼女の過去を知ることは、視聴者にとっても“彼女という人物を理解する旅”なのです。

『薬屋のひとりごと』相関図で見るキャラクターの繋がり

登場人物が増えるにつれて、人間関係が複雑になっていく『薬屋のひとりごと』。第2期では、キャラクター同士の過去や思惑が明らかになることで、物語の奥行きがぐっと広がっています。

以下に掲載する相関図は、猫猫を中心に展開される後宮の人間模様を視覚的に整理したものです。誰が誰とどう関わっているのか、またどんな感情が交錯しているのか――一目で理解できるようになっています。

例えば、壬氏の正体を知る数少ない人物が誰なのか、皇太后と妃たちの力関係はどうなっているのか、猫猫の過去に関わる人物は物語のどこで登場するのか――相関図を見ることで、作品に散りばめられた“伏線”や“心の線”が浮かび上がってきます。

この図を片手にアニメを見返すことで、何気ない台詞や仕草の裏に隠された「もう一つの物語」が、あなたの目にもきっと見えてくるはずです。

子の一族──皇室に背を向けた“もう一つの血筋”

『薬屋のひとりごと』第2期において、物語の裏側を大きく揺さぶったのが「子の一族」です。かつては宮中に名を連ねた彼らが、なぜ“敵”として描かれているのか?その背景には、複雑に絡み合う血と感情、そして救いの物語がありました。

子昌(シショウ)──壊すことで守った“父の覚悟”

表向きは逆賊として追放された一族の長・子昌。その正体は、宮廷の宰相にして策略家。実の娘たちを守るために、一族を“滅ぼされたことにする”という苦渋の決断を下した人物です。

その矛盾に満ちた選択は、まさに「壊すために壊れ役を演じた」父親の愛。その裏にある覚悟こそが、壬氏や猫猫たちの運命に大きく関わっていきます。

神美(シェンメイ)──皇室に憎しみを刻んだ母

神美は、かつて先帝に寵愛された妃。しかしその立場は次第に追い詰められ、やがて「皇室を滅ぼすこと」に執着する存在へと変わっていきます。

彼女の冷酷さは、単なる復讐心にとどまりません。娘をすら“道具”としか見ないその姿は、「愛が壊れてしまった母」の象徴とも言えるでしょう。

翠苓(スイレイ)と子翠(シスイ)──“名”を奪われた姉妹

子昌と神美の実の娘・翠苓は、表向きは下女として仕えながら、「かつての自分=子翠」という名前を捨てて生きることを強いられた人物です。

その妹として描かれる子翠もまた、名前と立場を入れ替えられた運命に翻弄されながら、猫猫と奇妙な友情を育みます。虫好きでマイペースな彼女の存在は、“何者でもない自分”を許す優しさを猫猫に教えてくれる存在です。

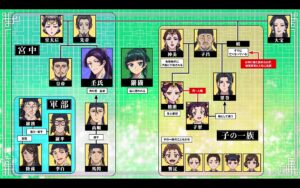

相関図で見る「子の一族」の複雑な関係性

以下の相関図は、「子の一族」と猫猫たちの繋がりをビジュアルで整理したものです。

この図をもとに人物同士の関係を見直すことで、伏線や隠された心の交差がより明確になります。

猫猫との“交点”──感情が重なった瞬間

猫猫と子翠の関係は、互いに多くを語らずとも、「わかってしまう者同士」の空気に満ちています。毒や死に慣れた目線、感情に流されず真を見つめる姿勢──猫猫の“観察者としての孤独”に、子翠という存在はさりげなく寄り添っています。

また、猫猫自身の出自も「子の一族」と密接に関わっており、彼女が巻き込まれていくのは単なる偶然ではありません。

まとめ:キャラクター相関を知ることで物語がもっと面白く!

『薬屋のひとりごと』第2期は、単なる謎解きや恋愛劇にとどまりません。登場人物たちの関係性が深化し、それぞれが背負う“過去”や“立場”が交差することで、物語はより重層的に、より人間的になっていきます。

猫猫という“異物”の存在が、後宮という閉ざされた世界に波紋を起こし、その波紋が少しずつ人々の心を揺らし、変えていく。その連鎖は、視聴者である私たち自身の心にも、静かに広がっていくのです。

相関図を活用すれば、ただの“顔と名前”では見えてこなかった人物たちの想いや裏事情が、立体的に浮かび上がってきます。そしてきっと、もう一度最初から観直したくなるはずです。

人間関係の“奥行き”こそが、『薬屋のひとりごと』最大の魅力。その深淵を覗き込む一助として、この記事があなたの旅のガイドになれば幸いです。

「その微笑みの裏には、どんな薬が仕込まれているのか――」

コメント